Tanggal 6 Februari 1977, sepasang pengantin beriring masuk ke Aula St. Ursula. Ayah sang mempelai perempuan berjalan di depan, memegang selendang yang menyatukan mereka. Sang pengantin perempuan berkebaya putih panjang dengan sanggul tanpa paes, dengan kembang goyang seperti matahari yang bersinar. Pengantin laki-lakinya bersurjan lurik dan blankon. Menurut redaksi Kabarno, surjan adalah singkatan dari suraksa-janma (menjadi manusia), atau Siro + Jan (yang memberi terang) – mengutip Tepas Dwarapura Keraton Ngayogyokarto. Hari itu pernyataan cinta mereka, langkah menjadi manusia, sebagai pelita bagi sesama.

Para tamu bergantian makan. Ada staf dan mahasiswa Fakultas Sastra UI (FSUI), teman-teman seniman, teman-teman dari retret nasional, beberapa saudara, teman SMA, dan lainnya. Panitia sibuk mencuci piring, karena piring yang seharusnya tersedia salah diantar ke tempat lain. Pada masa itu, tidak ada telpon genggam untuk mengirim pesan atau share-loc ke yang mengantar. Tak ada yang bisa lari ke Indomaret atau Alfamaret untuk membeli piring kertas atau plastik, apalagi pesan antar via grab atau gosend.

Dua puluh tiga tahun kemudian, di halaman VOC Galangan yang berhias lampion dan tanaman di guci, putri dan menantunya diantar andong menuju ke pelaminan, diiringi gamelan Jawa, guzheng kecapi tradisional Cina, serta gending campursari Betawi. Bagi pasangan budayawan yang sedang mantu, kreativitas tak kenal batas. Adat istiadat adalah bahan untuk ciptaan baru. Termasuk untuk pernikahan anak sulungnya.

Pesta kebun di bulan November itu sempat membuat panitia berdebar. Sempat gerimis beberapa tetes beberapa jam menjelang acara. Gemuruh awan kelabu menderu-deru di atas jalan tol Jakarta-Bandung. Untung di lokasi cerah ceria. Namun lagi-lagi ada juga kesibukan ekstra di dapur. Kali ini bukan piring, melainkan makanannya yang hampir saja kurang. Untungnya dapur Cafe Resto bangunan pusaka itu bisa segera menyiapkan 100 porsi tambahan untuk para tamu yang membludak.

Ya, begitulah hari pernikahan mereka dan hari pernikahanku. Aku adalah saksi perjalanan pasangan budayawan Eka dan Melani Budianta. Bagiku dan adik-adikku, mereka adalah Bapak dan Ibu. Kisah mereka mengalir dalam darahku. Namun di Indonesia, bukankah semua orang yang cukup dewasa boleh dipanggil Bapak dan Ibu? Ya, Bapak Ibu boleh jadi orangtua bagi semua.

Begitulah hidup kami, seperti lima potong roti dan dua ekor ikan yang menjadi berkat berbakul-bakul. Perpaduan lebih dari satu entitas konon disebut “fusion” atau sintesis, yang pada tingkat atom menghasilkan energi nuklir, sumber tenaga dan cahaya bintang-bintang, termasuk matahari, yang memberikan kehangatan dan kehidupan di bumi. Seperti dua galaksi yang berpadu dan menghasilkan jutaan bintang yang baru, dua sejoli ini menghasilkan karya melimpah. Begitu banyaknya, aku tak sempat membaca semuanya.

Dalam tulisan ini, aku menyusuri sepotong akar sejarah yang mengalir dalam urat nadiku, sebagai tanda terima kasihku kepada dua orang yang menyatu di dalam aku: Bapak dan Ibu.

Ayahku menikah persis setelah ulang tahunnya yang ke-21, saat negara menganggapnya cukup dewasa untuk berkeluarga. Ibuku sedang menyelesaikan skripsinya. Siapa yang butuh uang kalau ada cinta?

Tintin-lah yang mensponsori pernikahan mereka. Ya, komik Tintin wartawan yang punya anjing putih bernama Snowy itu. Pada akhir tahun 1970an, Ibu menerjemahkan karya Herge itu untuk Penerbit Indira, bersama kakak kelasnya di Sastra Perancis, Marion Sudewo-Apitule. Uang Rp.40 ribu cukup besar untuk melangsungkan pernikahan saat itu. Dengan segala tantangannya, sastra adalah sumber kebahagiaan. Pada puncak pandemi tahun 2020 dan 2021, Ibu menghibur 100 orang penuh di ruang zoom dan selebihnya di youtube. Berbagi sumpah serapah Kapten Haddock ternyata membebaskan. Nikmatnya tertawa mendengar cerita dibalik blistering barnacles yang menjadi sejuta topan badai, biang panu dan jin peot!

Aku masih ingat diajak main ke Kantor Indira. Dari kecil, aku memang sering diajak orangtuaku ke mana-mana. Bu Toeti Indra Malaon, pembimbing Ibu di FSUI, sempat panik ketika pada usia dua minggu saja, aku sudah diajak ke rumahnya. Ketika Ibu mulai mengajar, aku ingat duduk di kelas mendengarkan puisi Emily Dickinson yang mengandaikan dirinya berada di liang kubur, atau Edgar Alan Poe dengan burung gagaknya.

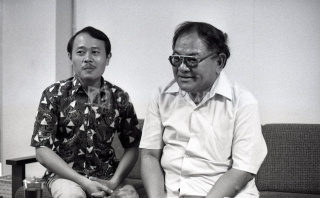

Bapak mengajakku bertemu HB Jassin, Pramoedya Ananta Toer, WS Rendra dan banyak seniman lainnya. Tokoh-tokoh perempuan seperti Pia Alisyahbana, Toeti Herati, juga kerap kami sambangi. Waktu di Ithaca, kami mendengarkan para akademisi seperti Benedict Anderson, James Siegel, berteman dengan George Aditjondro, Heri Akhmadi dan sekeluarga, dan masih banyak lagi. Begitu banyaknya orang yang ditemui silih berganti, aku tak bisa ingat semuanya. Belum lagi orang-orang yang “bertemu” lewat tulisan, bahkan imajinasi. Tom Sawyer dan Huckleberry Finn, Laura Ingals Wilder, Animal Farm, dan banyak lagi, adalah teman mainku sehari-hari.

Hingga sekarang, Bapak Ibu selalu dapat kiriman buku berlimpah – untuk diberi pengantar, sebagai juri lomba, tanda terima kasih, atau sebagai gantinya bayaran. Sampai-sampai ketika teman SD-ku bertanya, “Apa yang spesial di rumahmu?” Aku menjawab, “Buku”. Temanku itu protes ketika melihat ada lemari es, televisi, bahkan ruang pembantu di lantai atas, meskipun kecil saja. Aku tak menyangka bahwa barang-barang itu lebih spesial baginya.

Kami hidup dari buku. Waktu kecil, aku sempat membuat perpustakaan, namun kecewa ketika ada yang tidak mengembalikan salah satu buku serial dengan alasan, “Bagi dong, kan kamu punya banyak”. Ia tak mengerti bahwa cerita yang bersambung itu jadi terputus di tangannya. Ia tak mengerti bahwa buku itu untuk dibaca oleh banyak orang. Dengan begitu bacaan bisa jadi kekayaan yang tak ada habisnya.

Selain menularkan cinta membaca, Bapak Ibu menyuburkan tanah air untuk jiwa-jiwa penulis baru, termasuk aku, yang diperkenalkan pada nikmatnya menulis. Untuk ulang tahunku yang kelima, mereka menghadiahi buku harianku yang pertama. Pada lembaran-lembaran itu aku belajar esensi otobiografi. Itu halaman tempatku bermain-main dengan kata untuk menciptakan makna. Langkah demi langkah permainan itu melahirkan puisi, artikel, novel, drama, lagu-lagu, dan banyak lagi.

Selain diajar menulis dan menikmati sastra, orangtuaku juga membimbingku ke atas panggung. Aku sempat diajak ayahku membacakan puisinya “Jakarta, Chris! Jakarta!” Sebagai persiapan, aku dan para deklamator lainnya berlatih di atas kapal di Pantai Ancol. Kami memproyeksikan suara agar lantang melawan ombak, dengan hati yang tenang walau kapal bergoyang.

Pada acara itu, aku punya tugas penting. Menjelang akhir acara, aku harus menarik tali pembuka sangkar yang digantung di langit-langit Teater Tertutup Taman Ismail Marzuki yang tinggi. Pada saat yang mendebarkan itu, aku menarik tali sekuat tenaga, namun sangkar itu kunjung terbuka. Ikatannya terlalu kencang. Maksudnya supaya burung-burung di dalamnya tak lepas dan mencecerkan kotoran ke mana-mana. Sangkar itu bergoyang-goyang seperti dilanda angin kencang. Untung burung-burung itu tidak mabuk, terjatuh atau menabrak ke sana kemari. Mungkin mereka terbiasa berayun pada dahan yang tinggi. Seseorang datang membantuku menarik talinya kuat-kuat. Akhirnya sangkar terbuka. Dinding belakang panggung dibuka, menyibakkan arena Teater Terbuka di belakangnya. Merpati-merpati putih terbang mengangkasa.

Bapak memang dramatis, gemar menguntai cerita untuk menghidupkan alam dan peristiwa. Bapak berbagi pengalaman untuk membangkitkan perasaan. Ibuku seorang akademisi yang kajiannya seperti pisau bedah yang tajam untuk mendapatkan inti yang paling bermakna. Ibu mencurahkan isi pikirannya dengan bahasa yang lugas dan mengena untuk membangkitkan penyadaran. Sebagai seorang peneliti, keahlian Ibu adalah untuk berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting dan bersama-sama mencari jawabannya untuk menghasilkan pengetahuan maupun pertanyaan-pertanyaan baru. Sebagai seorang seniman, Bapak mewarnai dunia dengan kata-kata, “Jangan tanyakan kenapa langit biru. Nanti hilang indahnya.” Keduanya saling melengkapi dalam diriku, yang menjadi seorang dokter jiwa yang terpesona pada cahaya yang berpendar di angkasa. Bagiku, gelombang biru semakin indah ketika aku tahu karakternya, yang gesit dengan kocak ke sana kemari seperti Bapak, namun ilmiah dan berjiwa besar seperti Ibu.

Dengan tinggi badan sekitar satu setengah meter, pasangan ini tampak imut. Gen ini juga diwariskan kepada saya, yang bahkan lebih mini lagi. Sampai-sampai ketika petugas kantor kelurahan yang berusaha minta uang ketika saya mengambil KTP pertama kali mengatakan “Kamu keturunan kan?” aku menjawab dengan penuh percaya diri, “Ya, saya memang keturunan pendek.” Tak mempan dengan cara halus, ia dengan kasar memintaku membuka dompet, bahkan menyuruhku pulang dan kembali membawa uang. Tak berhasil juga, petugas itu akhirnya putus asa. KTP-ku dilemparnya ke atas meja. Ketika sampai di rumah, Bapak malah memarahiku, “Mengapa tidak kamu beri uang?” Pendek bukan salahku. Mengapa didenda?

Persoalan keturunan ini memang kadang memusingkan. Bahkan kata keturunan terdengar sebagai perburukan, yang jelas bukan kenaikan atau peningkatan. Karena putih dan sipit, ketika mengurus surat tertentu, Bapak sempat diminta membuktikan bahwa dirinya memang pribumi. Padahal terlihat pada akte kelahirannya. Silsilah keluarga bahkan dapat ditelusuri hingga Tunggul Manik, Pangeran Tembayat dan Ki Sunggojoyo. Di buku Bapak “Mekar di Bumi” salah satu kontributor juga meyakini bahwa Bapak orang keturunan yang tidak seperti keturunan. Sedangkan Meidy Lukito malah mengagumi bahwa Bapak sebagai pribumi, tidak keberatan dibilang keturunan apapun. “Rumahku Dunia”, katanya.

Opaku dari Ibu sempat jadi ketua Partai Tionghoa di Malang. Sekeluarga harus ganti nama saat Orde Baru. Untuk diterima, semua harus ganti identitas – itupun masih ditandai, dibuktikan dengan surat ganti nama. Untungnya setelah zaman Gus Dur, kita mulai bisa merangkul bahwa Cina Peranakan juga Indonesia. Ya, aku anak Indonesia.

Menjadi Seorang Eka

Bapak lahir dan dibesarkan di Ngimbang, Jawa Timur, tempat mbah Putri dan mbah Kakung menjadi guru Sekolah Rakyat. Sebagai penerima beasiswa ikatan dinas dari Sekolah Guru B, setelah lulus mereka tadinya kembali mengajar di tempat asal: Thomas Astrohadi di Laren, di tepi Bengawan Solo, dan Daoeni Andajani di Singosari. Mereka berupaya untuk dapat ditugaskan di satu tempat, dan akhirnya mendapat kesempatan itu di sebuah kawedanan yang disebut Ngimbang. Di sanalah ayahku dan adiknya dilahirkan.

Bapak sering bercerita bagaimana dukun bayi yang mengasuhnya mengatakan bahwa ia ditemukan di bawah pohon sawo, dan diberikan kepada keluarga guru yang baik hati. Kisah itu sempat bertahun-tahun dipercayainya, mungkin terutama bila ayahnya marah dengan keras atau ibunya memuji-muji adiknya “ganteng” meskipun nakalnya bukan main.

Bapak bahkan seringkali menganggap pohon sawo sebagai ibunya. Baru dalam pengantar buku “Ilmu Ibunda”, Bapak mengkoreksi bahwa kami ternyata bukan keturunan pohon. Dalam buku itu, Bapak menerbitkan tulisan mbah Putri dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, menghaturkan terima kasihnya kepada ibunya yang telah mengajarkannya menulis. Ternyata kebiasaan ayahku mencatat secara rinci seperti chronicle (babad) datang dari nenekku. Aku bersyukur pada hadiah kata yang dihadiahkan turun temurun sebagai pusaka yang dapat mengalir dari jiwa untuk mengukir sejarah dan mencipta makna. Kini aku tersenyum setiap kali melihat sawo yang mulai ranum di pohon tetangga di seberang jendela kamar anakku.

Tulisan mbah Putri itu ditulis untuk buku “Mekar di Bumi”, antologi tulisan untuk perayaan ulang tahun Bapak yang ke-50. Bapak mendedikasikan buku tersebut untuk pengukuhan guru besar Ibu, tiga hari sebelumnya. Jadi ada dua buku yang dibagikan pada tanggal 28 Januari 2006 di Aula FIB UI: buku kuning sederhana yang memuat pidato Ibu dan Prof Rahayu Surtiati Hidayat, serta visiografi Bapak. Mungkin maksudnya Bapak ingin menghadiahkan dirinya bagi Ibu. Itu memang cara Bapak untuk berbagi kebahagiaan. Pada tahun 2020, “Mekar di Bumi” mendapat rekor Muri untuk visiografi yang memuat jumlah tulisan terbanyak.

Aku baru melihat kota kelahirannya itu 63 tahun kemudian, ketika aku minta diantar Bapak ke sana. Di sana kami melihat “Omah Duwur” bekas markas tentara Belanda yang seperti “istana kecil” di bukit. Hutan jati di sekitarnya sudah jadi rumah dan bangunan. Ada juga pekarangan dengan rumah kayu yang serupa dengan yang ditempati Bapak dulu.

Rumah kayu tempat tinggalnya yang semula sudah dipindahkan ke rumah baru di Tlogomas, Malang. Mereka pindah karena nenek kakekku ingin mengupayakan agar anak-anaknya bisa mendapat pendidikan yang setinggi-tingginya. Saat itu ayahku baru berusia 4 tahun. Berhubung tak ada TK yang cukup dekat rumah, pada usia 5,5 tahun Bapak sempat dititipkan di kelas 1 di SD negeri tempat mbah Putri mengajar. Pada waktu kenaikan kelas, karena cerdas namun belum cukup usia, Bapak dipindahkan ke SD Sang Timur.

Ayahku sembilan bersaudara – nama-namanya berurut: Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Sat, Sapta, Asta, dan Nawa. Yang terakhir meninggal pada usia satu hari. Yang ketiga meninggal sebagai biarawati muda, yang memilih nama Suster Melani karena terinspirasi oleh Ibu. Aku menyebutnya Bibi Ani. Bukunya “Aku calon penggantimu” diterbitkan Balai Pustaka sesudah wafatnya. Sekarang tinggal lima orang bersaudara. Dua pamanku yang perokok berat berpulang tak lama setelah wafatnya mbah Putri dan mbah Kakung.

Darah seni mengalir di keluarga ini. Sesudah stroke, almarhum pamanku yang nomor dua sempat tinggal di rumah kebun ayahku. Meskipun pamanku kerap marah-marah bila tidak diberi uang yang dimintanya untuk bahan memahat patung, Bapak mengatakan “He is my brother”. Tak seperti kertas dan pena, mematung butuh lebih banyak bahan. Sayangnya, kini tinggal satu dua patung karyanya ada yang tertinggal – antara lain patung kepala mbah Putri yang sungguh serupa aslinya.

Waktu Bapak kecil, mbah Putri dan mbah Kakung membuka Toko “Aan” – singkatan dari Astrohadi dan Andayani, yang menjual keperluan sehari-hari. Bapak bertugas menjaja es lilin naik sepeda. Dari banyak kisah masa kecil Bapak yang paling kuingat, salah satu yang paling legendaris adalah bagaimana suatu hari ia bermain di sungai dan terseret arus hingga diselamatkan oleh seorang penari. Yang satu lagi adalah ketika Bapak sempat makan buah beracun dan tak sadarkan diri. Bapak merasa kembali ke Majapahit dan mengerti bahasa yang digunakan saat itu. Ada juga cerita ketika Bapak pertama kali menghidupkan jiwa filantrofi dengan mengadakan lomba – anak-anak desa berebut layang-layang yang dihibahkan pemiliknya. Namun ternyata kompetisi bukan cara yang baik untuk berbagi. Layang-layang itu malah hancur. Dari sana Bapak belajar cara berbagi lebih banyak kebahagiaan.

Menurut mbah Putri, Bapak waktu kecil sakit-sakitan, bahkan waktu masih berusia dua tahun sempat protes karena bolak-balik disuntik, dan mengatakan akan jadi dokter untuk ganti menyuntik balik. “Dulu Bapak juga ingin jadi dokter,” kata Bapak pada saat aku masuk fakultas kedokteran. Sebaliknya, Ibu sebelumnya sempat wanti-wanti, “Boleh masuk mana saja, asal jangan kedokteran.” Ibu ketakutan, bagaimana kalau aku yang sakit-sakitan malah tertular penyakit berat, seperti kemenakan jauhnya yang terkena meningitis menjelang akhir masa studinya? Sampai-sampai ketika ada yang bertanya, apakah anaknya lolos ke perguruan tinggi? Jawab Ibu, “Ya, tapi kedokteran.”

Banyak teman-teman yang juga bingung, kok tidak masuk sastra? Aku memang dari kecil juga gemar menulis. Mengapa memilih kedokteran? Aku memilih bergumul dengan kehidupan. Di mana lagi yang setiap harinya begitu penuh cerita? Kini sebagai dokter jiwa, setiap hari aku mendapat kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan cerita yang paling rahasia dari lubuk hati yang terdalam, dan membantu masing-masing orang untuk bangkit sebagai penulis kisah hidup mereka masing-masing – to be the author of their lives.

Jiwa Bapak adalah sastra. Mulai dari menulis di Majalah Dinding SMA St. Albertus Malang, alias Dempo, tulisan Bapak merambah hingga ke berbagai harian seperti Kompas dan majalah seperti Horison dan Trubus, segudang buku, dan bahkan diterbitkan secara internasional. Bapak mengatakan menyesal awalnya sempat menggunakan nama pena “B Khriskanta”, karena jadi sulit meyakinkan orang bahwa ia sungguh penulisnya. Ia sempat menyebut dirinya “Chris” dari Christophorus Apolinaris, nama baptis yang dipilihnya. Namun konon di FSUI ada kakak senior yang keberatan bila ia menggunakan nama yang sama. Akhirnya ia mengusung namanya sendiri “Eka Budianta”, dibaca utuh dengan lafal Indonesia, bukan “Eko” gaya Jawa, dan bukan “Budhi” seperti panggilan masa kecilnya.

Mbah Putri sempat kecewa bahwa Bapak tak meraih gelar sarjana. Tak seperti mbah Kakung yang datang dari keluarga terpelajar yang membangun Peniwen jadi desa percontohan, mbah Putri adalah anak tunggal pasangan petani yang buta huruf di Jeding. Dengan penuh perjuangan ia menjadi perempuan pertama di desanya yang melanjutkan pendidikan hingga kemudian menjadi kepala sekolah SDN Dinoyo hingga puluhan tahun. Besar harapannya ketika putra pertama itu berangkat kuliah ke ibukota berbekal cincin pernikahannya. Bapak sempat menimba ilmu di Sastra Jepang dan Jurusan Sejarah di FSUI, mengambil kelas jurnalistik di Los Angeles Technical College, serta ragam pendidikan sebagai Fullbright Visiting Scholar maupun LEAD (Leadership for Empowerment And Development) fellow, bahkan sempat mengajar bahasa dan budaya di Cornell University sambil menemani Ibu yang sedang mengambil PhD. Sayangnya, prasyarat akademik tak mampu menampung jiwa seniman. Baru beberapa dekade kemudian mbah Putri sempat menyadari, ternyata ijazah bukan jaminan, yang penting apa yang dihasilkannya.

Bapak memang menghasilkan banyak sekali karya. Buku kumpulan puisi pertamanya berjudul “Ada”. Buku itu diterbitkan oleh Sanggar Seloka (Perkumpulan Mahasiswa Pencinta Puisi di FSUI) pada akhir musim kemarau tahun 1976, dengan sponsor PT Gudang Garam. Di sampul belakang antologi 28 puisi itu, tertera “HB Jassin menulis untuknya: Seluruh alam hidup bernyawa / Dengan siapa ia bisa bicara / Ramah tapi juga bisa kecewa / Sebab alam bisa begitu manis dan akrab / tapi juga bisa begitu bertingkah / alam yang alam, alam yang manusia, binatang, tumbuhan, lembaga-lembaga ciptaan manusia, alam yang dunia penyair, / Semuanya merupakan sumber ilham yang tiada habisnya baginya.”

Ada tiga puisi yang kutandai

Serenada Kesayangan

Malam telah ditancapkan / Sunyi di pucuk-pucuk cemara / Ketika lampu-lampu itu / Mulai menyala di cakrawala / Dari jendela kamarnya di tingkat tiga / Ada seseorang yang merasa / Kembali ke atas bukit / Di sebelah barat kota / Kesayangannya

Mimpi Sebelum Tidur

Ada gelap berkaca di jendela / Dan deru mobil yang menjauh / Ada rindu di kerdip mata / Tetapi kantuk belum jatuh / Pagi baru pukul dua / Tapi mimpi sudah senja / Indah, menyala-nyala / Tetapi, alangkah jauhnya!

Kenangan Masa Kecil

Meskipun kurang jelas / Ia masih ingat bahwa / Tempat ia bermain / Semasa kanak-kanak / Ialah plaza yang kini / Diapit jalan itu / Sehingga sukar baginya / Untuk membayangkan kembali / Bagaimana ia bisa / Menggembalakan domba-dombanya / Di tengah-tengah / Jalan raya

Aku suka puisi-puisi ini karena sederhana, mengena dan membangkitkan nostalgia.

Di tahun 1979, dramanya “Nyanyian Pantai” dipentaskan sebagai “Hamabe No Uta” dan memenangkan hadiah Hidemichi kira dari Dutabesar Jepang di Indonesia.

Pada tahun 1981, “Cerita di Kebun Kopi” diterbitkan oleh Balai Pustaka, dan kemudian dipilih pemerintah sebagai bacaan di sekolah. Judul buku itu diambil dari puisi dengan judul yang sama: Bunga-bunga putih / yang bisa dipetik sewaktu-waktu / telah membuat burung kecil itu / termangu.

Antologi puisinya yang ketujuh, “Sejuta Milyar Satu” pertama kali dicetak dalam bentuk stensilan yang mendapat penghargaan dari Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1984, hingga yang ketiga dibukukan oleh Penerbit Arcan pada tahun 1990. Buku itu dulu dijual seharga seribu rupiah.

Dalam “Fajar / Sunrise ” Pustaka Sastra 1997 – antologi puisi bilingual dengan foto-foto Boediardjo, ada:

Catatan Larut Malam

Larut malam ini kukenang kembali / Berbincang dengan Mochtar dan Peter Rohi / Antara redaksi Horison ke Jalan Bonang / Tentang kekayaan bumi dan hutang-hutang / Kebijaksanaan generasi tua dan kebobrokan / Serta dibreidelnya tujuh koran kota Jakarta. // Larut malam ini seolah kudengar / Derap kuda Peter di desa-desa Pulau Sumba / Melalui bayi-bayi mati dan ibu-ibu lapar menangis / Di desa Waikambu / seekor kuda muda dan kain tenun / Ditukar dengan 8 batang ubi. / Seekor kuda lagi dan selembar kain kombu / untuk 35 pohon ketela. // Larut malam ini kurasakan tangis rakyat / Angin sesekali mendengung / membawa gambar sabana / Negeri penuh luka / sedang merangkak entah ke mana / Di desa Karesha penduduk terpaksa makan kawaka / Di dusun Karita umbi-umbi hutan diperebutkan / Dan seorang gadis belum genap 11 tahun / berjalan berhari-hari menempuh padang gurun // Larut malam ini aku menyetujui lolong anjing / Sambil mencemaskan Peter / ikut kelaparan di Suma / Sementara di villanya di bukit-bukit teh Puncak / Mochtar Lubis terkulai / di atas mesin ketiknya.

Dari semua, rangkaian puisi kesukaanku adalah “Jakarta Chris, Jakarta!” yang menggambarkan dengan rinci perjalanannya sebagai pendatang ke kota Jakarta, kota kelahiranku. Aku terkadang bermain dengan puisi-puisi Bapak yang menginspirasi puisi yang kubacakan saat aku lulus jadi dokter spesialis, maupun yang kurekam dengan zoom dari apartemen pada masa pandemi dan kutayangkan di youtube yang kutautkan di situs web ini (CitraBudianta.wicaksana.org).

Karya Bapak begitu banyaknya, daftarnya panjang sekali. Bukunya sudah dibertebaran di mana-mana, sehingga ketika aku ingin menyimpan masing-masing satu sebagai koleksi, adik iparku mencarikannya di Tokopedia, dan menemukan orang-orang yang menjual buku-buku bekas. Kata Bapak, lebih praktis daripada mencarinya di belantara buku di rumah.

Melani: Dari Buku ke Buku

Dari kecil Ibu dibesarkan dalam tumpukan buku. Di rumah keluarganya dulu di Jalan Panderman, Malang, ada koleksi buku-buku seperti Karl May, Tintin, dan banyak lagi, bahkan perpustakaan sekolah sempat dititipkan di sana saat sekolah direnovasi.

Kota Malang yang dulu dingin punya karakter tersendiri, dengan Ijen bulevard besar dengan barisan palem raja, rumah-rumah jaman Belanda, dan ragam makanan enak. Tidak seperti Jawa Yogya atau Solo yang berusaha menahan diri, orang-orang Malang cenderung lepas dan bercanda apa adanya, tapi tidak sekeras arek-arek Surabaya. Menjelang kembali ke Indonesia ketika Ibu hendak menyelesaikan PhD-nya di Cornell, aku minta disekolahkan di SMAK St. Albertus. Waktu itu kakek nenekku dari Bapak masih tinggal di Dinoyo, Malang. Namun supaya lebih dekat ke sekolah, aku tinggal di Asrama St. Maria, Jl. Telomoyo, persis di depan rumah yang dulu ditempati Ibuku saat masa kecilnya. Di akhir pekan, aku bisa mengunjungi sepupu-sepupu Ibu maupun adik-adik Bapak. Pengalaman selama setahun itu membantuku untuk lebih memahami orangtuaku dan menghargai warisan budaya yang berlimpah.

Kisah masa kecil Ibu antara lain tertuang dalam buku “Hidup dalam doa”. Dalam buku yang diterbitkan untuk ulang tahun Opa yang ke-90 itu, Ibu, Bapak serta segenap sanak saudara, melukiskan kisah hidup Opa dan Oma, Johari dan Nuryati Pranaya (Tan Hong Bok dan Sie Tjien Nio). Anak-anak Opa diberi nama mirip-mirip bulan kelahiran saja, supaya mudah mengingat ulang tahunnya – Melani, Yunita, Novi, Prilyani, kecuali Kuncoro dan Indrati yang sudah bisa memilih sendiri, serta Hendra yang paling kecil yang mendapat nama pilihan kakeknya.

Awalnya pemilik pabrik beras di Pare, pada zaman perang revolusi, keluarga Opa akhirnya pindah ke Malang yang lebih aman. Beberapa rumah di pusat kota, ibarat Menteng Jakarta, menjadi tempat kediaman sepuluh dari 17 kakak beradik yang bertahan hidup hingga berkeluarga. Sedangkan Oma adalah anak keempat dan putri satu-satunya. Ibunya meninggal saat melahirkannya, sehingga Oma kemudian diangkat anak oleh tantenya, sementara ayahnya, yang ia panggil Mpek (Om) Galung, menikah dengan penari sendratari Jawa yang dikenal sebagai Mak Moes.

Keluarga ibuku berbahasa Jawa ngoko yang dipakai sehari-hari dengan logat khas Malang, dengan campuran bahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda. Bahasa Mandarin atau Hokkian tersisa dalam penggalan kata-kata panggilan yang sudah terasimilasi – seperti “Cik De”, “Cik Ngah” dan “Cik Lik” untuk kakak perempuan tertua (gede), tengah, dan termuda (cilik). Bisa dimengerti bila Ibuku juga sempat lebih menekankan asimilasi ke dalam budaya Jawa. Aku sendiri sempat protes ketika dipanggil “Ci” oleh penjaja di Mangga Dua, dan berupaya meyakinkan ke-Indonesia-anku ketika hubunganku dengan seorang raden tidak disetujui oleh keluarganya. Seperti Ernest Prakasa di film “Ngenes”, aku sempat bertarung dengan rasisme terhadap diri sendiri.

Indonesia memang sempat mengalami cuci otak anti-Cina selama bertahun-tahun. Stigma terhadap mata sipit yang sempat tertera dalam bentuk spasi ekstra di KTP bisa menjadi sumber malapetaka. Tahun 1947, adik kakekku dihabisi oleh bambu runcing. Tahun 1966, tetangga Ibuku hilang. Tahun 1998, temanku melihat seluruh harta miliknya habis dilalap api di ruko tempat tinggalnya, tempat ibunya memasak untuk menghidupinya dan adiknya sejak ditinggal ayahnya.

Perubahan iklim sesudah zaman Soeharto baru membuka keberanian Ibu untuk menghargai budaya peranakan, seperti yang ditulisannya dalam “The Dragon Dance, ‘The shifting meaning of Chineseness'”. Dalam buku Aimee Dawis, Ibu adalah salah satu perempuan Tionghoa Indonesia yang dianggap meretas batas sebagai akademisi. Dalam bab “Malang mignon: Cultural expressions of the Chinese” di buku “Heirs to World Culture: Being Indonesian” yang disunting oleh Jennifer Lindsay, Ibu mulai menyusuri kembali pengalaman politisasi Cina yang mewarnai pagelaran budaya seperti wayang orang Ang Hien Hoo di kota Malang, kota kelahirannya.

Di sana lah Opa dulu sempat jadi direksi pabrik rokok Toegoe Mas, dan direksi Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO). Oleh Henri Supriyanto, Tan Hong Bok atau Johari Pranaya dikenal sebagai “sapi perah yang dermawan” bagi kegiatan seni pemuda di Kota Malang. Memang Opa lebih berbakat jadi filantrofis ketimbang pebisnis. Mudah percaya dan tertipu, akhirnya Opa malah sempat masuk bui dan terlilit hutang. Dikejar-kejar penagih, keluarga terpaksa pindah ke Bandung, sementara Opa kemudian pulang pergi ke Jakarta. Gaji bulanan Opa dipotong untuk menyicil hutang ke bank yang bunganya saja tak sanggup terbayarkan. Namun mukjizat demi mukjizat terjadi yang mempertahankan hidup Opa sekeluarga dan membebaskannya dari lilitan hutang. Mungkin berkat kebaikan Opa, yang setiap hari tak pernah berhenti berdoa dan berolahraga. Opa terkenal ramah dan penuh syukur, dan sangat pelupa, sedangkan Oma apik, tegas, dengan ingatan (dan terkadang kata-kata) yang tajam. Pada tahun 2014, keduanya dilarung bersama di Teluk Jakarta.

Waktu kecil, Ibu lebih banyak diasuh oleh kakak perempuan pertamanya, yang bercita-cita masuk sastra namun diharapkan jadi dokter. Meskipun nilai-nilainya gemilang, Tante Ien menangis-nangis tak tega membedah hewan di lab. Akhirnya Tante Ien menjadi penerjemah dan programmer otodidak. Ini juga yang membuka jalan bagi adik-adiknya untuk menggeluti bidang studi yang diminati masing-masing. Alhasil Tante Yunita jadi profesor antropologi, dan Ibu masuk Sastra Inggris dan dicintainya. Bidang apalagi yang dapat memberikannya sedemikian banyak kesempatan untuk menyalurkan hobinya? Ibu sering cerita bagaimana Tante Ien mengajarkannya memotivasi diri untuk terus berkembang dengan mencatat pengalaman setiap harinya.

Di FSUI, Ibu bertemu dengan Bapak. Meskipun Ibu dua tahun lebih senior, Bapak memintanya memanggilnya “Mas”. Ibu juga mengambil nama belakang Budianta. Ibu berprinsip, tapi juga cukup praktis. Tak sulit untuk membahagiakan orang lain dengan sebuah panggilan. Ibu sendiri tak mengambil pusing, bahkan untuk waktu yang cukup lama mengelak panggilan guru besar. Dalam pidato pengukuhannya pun Ibu mengatakan “harus selalu menjadi guru kecil” yang senantiasa belajar berjiwa besar.

Memang baru belakangan Ibu jadi feminis. Pada tahun 1998, Ibu berjuang bersama Suara Ibu Peduli. Saat mahasiswa “menduduki” gedung DPR-MPR, Ibu berkata, “Dari keluarga ini, cukup satu saja yang ke sana. Yang lain saling menjaga di rumah.” Maksudnya adalah yang seorang itu cukup Ibu saja. Ibu yang mengenalkanku pada para aktivis perempuan. Giliranku berjuang baru tiba di malam harinya, saat mengantarkan perlengkapan medis ke Kampus Semanggi Universitas Atma Jaya di tengah tembakan gas air mata.

Bila Bapak sempat bekerja di 1001 tempat sebagai penulis, Ibu tak pernah bergeming dari FSUI, yang kemudian menjadi Fakultas Ilmu Budaya UI. Ibu menyusuri perjalanannya sebagai seorang akademisi dalam konteks sosial-politik Indonesia dalam buku “Decentring and Diversifying Southeast Asian Studies: Pespectives from the Region” yang disunting Goh Beng Lan. Ibu meneliti dikompori rasa ingin tahu dan kepedulian yang tinggi akan kemanusiaan, penelitian PhD-nya mencari tahu konsep “yang lia” – what is otherness? Manusia berusaha membedakan dirinya dari yang lain, tapi bukankah itu juga yang membuat kita sama?

Jiwa Ibu adalah humaniora. Menurutku, humaniora adalah kemanusiaan (“The humanities is humanity”). Intinya adalah ekspresi jiwa manusia dengan segala ragamnya. Kini, Ibu mendorong upaya membangun lumbung budaya, yang dalam Bahasa Inggris disebut commoning – membangun ruang bersama untuk berbagi, seperti taman yang dapat dinikmati oleh khalayak ramai, demikian pun bacaan, tarian, musik dan berbagai bentuk seni menjadi kekayaan yang membuat hidup lebih hidup.

Eka dan Melani hari ini

Dari kecil hingga sekarang, kacamata yang tebal senantiasa menemani Ibu menghabiskan hari-harinya dalam bacaan. Kata Ibu, meskipun diam di tempat, bisa jalan-jalan ke mana saja melalui buku. Saat bertugas di luar kota maupun luar negeri untuk menjadi pembicara pun Ibu lebih sering di hotel, kecuali bila Bapak menemaninya jalan-jalan. Karena itu, pada masa pandemi, Work From Home tidak menimbulkan cabin fever baginya, melainkan terasa nikmat. Ibu bisa ditemani buku-bukunya tanpa harus ke mana-mana.

Puisi Bapak mengingatkanku bagaimana meskipun kita diam di rumah, melalui tulisan, apalagi dengan adanya internet di masa kini, kita bisa berpetualang ke mana saja dan bertemu siapa saja.

Kamarku Dunia

Kamarku dunia, meskipun kamu tiada / Di kamar ini ada gunung, lembah dan samudera / Di kamar ini kapal dan roket pergi dan berlabuh / Pohon-pohon tumbuh rindang, burung pun kerasan / Di kamar ini ada kasur, kota dan hutan / Aku masih matahari yang dulu, mataharimu / juga angin, juga air, api dan rembulan. / Kelak kalau kutinggalkan kamar ini / Dan ganti kamu tinggal sendiri di dalamnya / Kamulah segalanya, o sungaiku / Padamu kuhanyutkan peperangan dan perdamaianku / Datanglah ke kamarku

Bapak Ibu berkelana melalui dunia maya dari rumah yang ditempatinya sejak tahun 1987. Bapak paling rajin berbagi berbagai bacaan, acara, dan kesempatan menulis. Lelucon, ucapan, berita, maupun apa saja pun turut disiarkannya. Ibu yang sering mengingatkannya untuk menapisnya dulu. Begitulah mereka berdua, senantiasa saling melengkapi.

Dari Bapak Ibu, aku belajar merayakan perbedaan, tak terpaku batasan, berani mencintai dan berekspresi dalam kebebasan. Seperti kali ini, aku menguntai kenangan, bagian dari riwayat pribadi yang tak terpisahkan dengan sejarah bangsaku. Mengapa kita mengenang masa lalu? Untuk saling melengkapi dan membangun masa depan. Seperti yang ditulis Ibu dalam buku “Menembus Tirai Asap: Kesaksian Tahanan Politik 1965”:

“Agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama, perlu diingat bahwa munculnya kepingan-kepingan baru ingatan yang tak penah kita kenal, tidak serta merta memisahkan gugus ingatan yang pernah dibakukan sebelumnya. Lepas dari bujukan ideologis dan represi yang dilakukan penguasa di masa lalu, kita perlu melihat sejarah versi sebelumnya, atau versi lain yang sudah atau belum tertulis, sebagai bagian dari ingatan yang diyakini dan dihayati sebagian orang. Ingatan bersama, bagaimanapun juga, tidak pernah tunggal. Ia adalah mozaik pluralitas persepsi dan pengalaman, yang harus kita rekat bersama, agar tanah air kita tidak terbelah. Dan agar rumah kita, Indonesia, masih lama bisa kita nikmati bersama.”

Depok, Januari 2022, oleh Theresia Citraningtyas. Selamat Ulang Tahun ke-66 Bapak, 1 Februari 2022, dan Selamat Ulang Tahun Pernikahan yang ke-45 Bapak Ibu, 6 Februari 2022. Semangat ’45!